DPFを再生させる仕組みと強制再生についてを解説

目次

2003年に始まった「自動車排出ガス規制」により

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)の設置が義務づけられました。

今回はこの【DPFの仕組み】と【DPFの強制再生】について考察していきます。

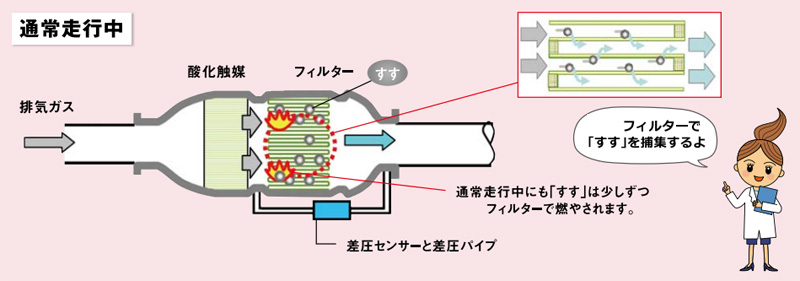

DPFの仕組み

DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)は、

軽油の燃えカス(PM)から出た微粒子の物質をフィルターで捕集する目的で作られたものです。

簡単にいうと特殊なフィルターで、

「軽油の燃えカス(スス)をキャッチして、再燃焼しキレイな排気ガスを出しますよ!」

という装置です。

DPF再生の仕組みと流れ

①インジェクターから軽油を噴射する

②エンジン内部で軽油を燃やして車輌を動かす

③軽油を燃やした際に出る有害物質(スス・PM)をDPFで捕まえる

④捕まえた有害物質(スス・PM)を燃やす

⑤キレイな空気を排出する

あまり知られていませんが、

インジェクターは一度の燃焼する行程の中で、軽油を5段階に分けて噴射します。

パイロット噴射 ⇒ プレ噴射 ⇒ メイン噴射 ⇒ アフター噴射 ⇒ ポスト噴射

この5番目の噴射(ポスト噴射)で排気管に軽油を送り、 DOC(酸化触媒)に燃料を導きます。

酸化触媒には排気ガスを酸化反応させて、DPF内の燃焼温度を効率よく上昇させる役目があります。

上記の行程を経てDPFの温度は概ね600℃まで上昇し、

DPF内に捕集されたのスス(PM)を燃焼する仕組みです。

DPFには3種類の再生方法があります

自動再生

コンピュータが自動で燃焼する再生方法。

車両の走行中に、DPF内に一定の量のスス(PM)が溜まることで自動で燃焼を開始してくれます。

一般的には走行中にエンジンの回転数が上がり、

水温が80℃近くまで上がったところでDPFの再生を行う機能です。

自動再生中にエンジンを切ってしまうと、 燃焼が出来ずにDPFの詰まりを引き起こす場合があります。

手動再生

ユーザー側が意図的におこなう再生方法。

手動再生とは一旦車両を止め、高回転のアイドリングを行います。

インジケータランプ・DPF再生ボタンを押すことで、手動再生が開始します。

インジケータランプが点滅している場合は必ず手動再生を行ってください。

(※マツダを除く)

万が一、手動再生を中断した場合は、出来るだけ早く手動再生を行ってください。

手動再生を無視した場合は、インジケータランプが点灯・エンジンチェックランプが点灯し、

エンジン制御がかかります。(速度が40~50km/hに制限されます)

こうなってしまうと、ユーザー側ではお手上げです。

ディーラーか整備工場で修理をしてもらいましょう。

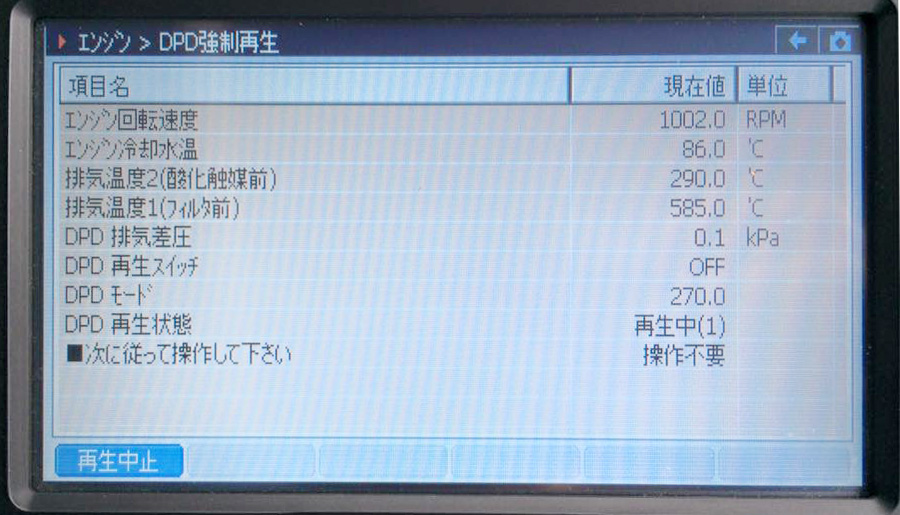

強制再生

ディーラー・特定の整備工場にしか出来ない最終手段。

※画像は強制再生中の画面

ディーラーまたは、特定の整備工場で専用のテスター(コンピュータ診断機)等を

用いて行います。

DPFの内部を強制的に約600℃近くまで上昇させ、

DPF内部に残ったPM(粒子状物質)の再燃焼する方法です。

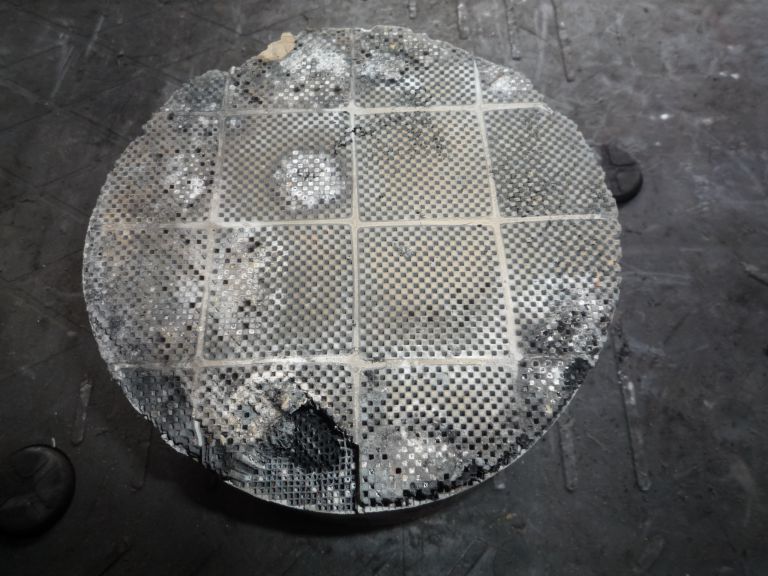

複数回の強制再生にはご注意ください!

強制再生を複数回繰り返してしまうとDPFに負荷が掛かり、

DPF内にある触媒が溶損(高温で溶けて損壊)する場合があります。

※画像は強制再生を繰り返したDPF

強制再生後、1週間~3週間以内で再びチェックランプ・インジケータランプが点灯する場合は、

DPF触媒の交換・洗浄などの修理が必要です。

なぜ再生間隔が短くなるのか

何度も何度も自動再生と手動再生・強制再生を繰り返しているのに、

なぜDPFは詰まるのでしょうか。

その答えは明確で、アッシュは燃焼出来ないからです。

※画像はフィルター内部から出てくるアッシュ

上述の通り、自動再生と手動再生・強制再生を行うとスス(PM)の燃焼再生は可能ですが、

エンジンオイルの燃えカス(アッシュ)は燃えずにDPF内部に残り続ける事がわかりました。

車種ごとに堆積しているアッシュをまとめてみました 詳しくはコチラ⇒

走行距離に比例して、DPF内にアッシュがドンドン堆積していきます。

このDPF内部に堆積したアッシュが、燃焼するためのスペースを奪っていきます。

焼却炉の中に燃え残った灰がたくさんあるイメージが分かり易いかもしれません。

焼却できるスペースが無い=スペースを作る 必要があります。

しかし、この作業は特殊な技術・施工が必要なため積極的には行われていません。

これが DPFドットコムが行っているアッシュを取り除くための

DPFマフラー洗浄サービスです。

DPFの交換費用

車両が動かないほど詰まってしまった場合は、

以下のような金額が掛かってしまう可能性があります。

普通乗用車 : 約20万円(部品代) + 工賃

2tトラック車 : 約40万円(部品代) + 工賃

4tトラック車 : 約60万円(部品代) + 工賃

10tトラック車 : 約100万円(部品代) + 工賃

さらに、高額な修理費用だけでなく作業を完了するまでの時間も必要になってきます。

一般的には、少なくとも約3日間は車両の運行をストップする必要があります。

この損失コストは、法人や個人に限らず致命的であると言えます。

DPFトラブルを防ぐためには

大きな損失を招く可能性のあるDPFトラブルを未然に防ぐためには

・手動再生をきちんと行う

・燃料添加剤での予防

このような方法があります。

DPFドットコムでは、DPFに関するお悩みやご相談を

毎日全国の皆様からたくさんいただいています。

DPFに関するお悩みやご相談がある方は

DPFドットコムまでお気軽にお問い合わせください!!