【ディーゼル】ターボチャージャーの故障・原因・前兆。対処法は?

目次

多くのトラックには低速域でも粘り強い走りができるディーゼルエンジンが搭載されています。

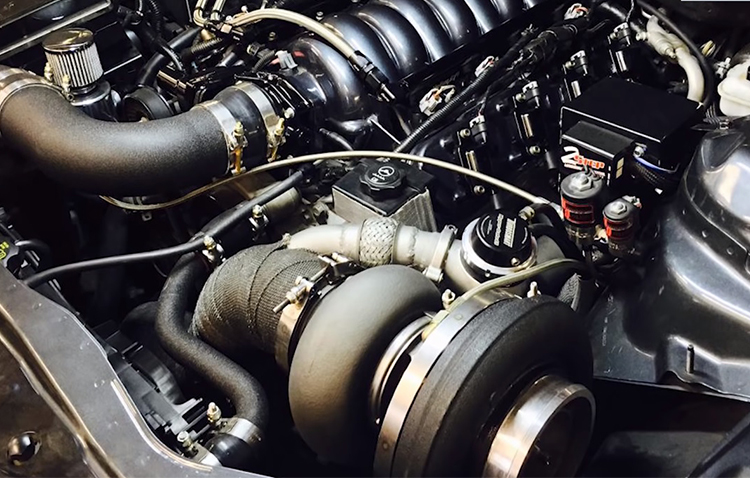

その効率をより高めるため、ターボチャージャー(以下「ターボ」)が組み合わされるのが一般的です。

ターボは繊細な部品で構成されており、熱がこもりやすいため、様々なトラブルにつながる可能性があります。

ここでは、ターボのトラブルや、影響する他のパーツについて紹介します。

あらかじめこれを知っておくことで、トラブルの前兆を感じたときに早めの対処ができ、修理に出すことになっても最低限の出費で済むようになります。

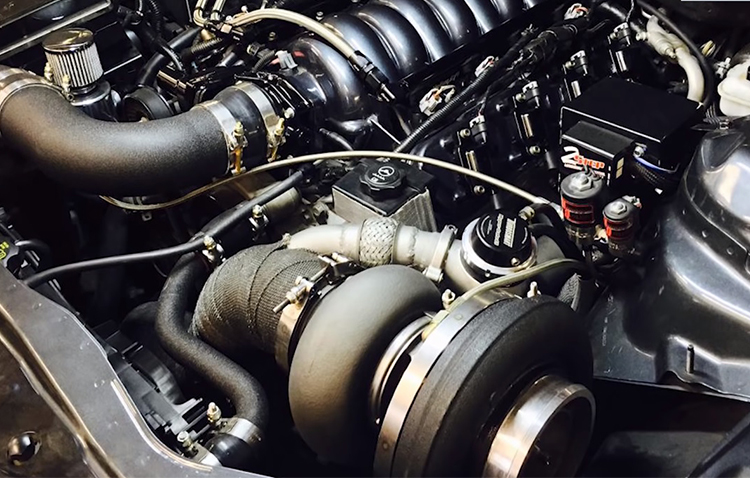

ターボチャージャーの頻発トラブル

ターボは排気ガスがタービンを回し、ベアリングを通じてコンプレッサーを動作させるという仕組みになっています。

ターボの構造は非常に複雑で、かつ高温の排気ガスが入り込むため、熱をもつことにより大きなトラブルにつながりやすいのです。

そのためターボが故障すると、エンジン本体やシリンダーヘッド・DPFなど様々な箇所の故障につながり、修理費用も高額になってしまいます。

ターボはもともと過酷な状況での使用が想定されているため、他のパーツよりも頑丈に作られているのが普通です。

それでも長距離を日常的に走行するトラックでは、乗用車のターボよりもトラブルに神経質になる必要があります。

①タービンのトラブル

ターボは排気ガスでタービンを回してパワーアップさせるという形をとっているため、タービンには高温の空気が送り込まれるとともに、最高で毎分20万回転以上という高い負荷がかかります。

そのため適切な冷却をしないとタービンが焼き付いてしまうので、インタークーラーや冷却水・エンジンオイルなどで冷却する必要があります。

オイルの供給不足やそれによる油膜切れを起こすと、タービンの焼き付けにつながってしまいます。

またターボのベアリング部は、エンジンオイルで潤滑されるタイプが現在の主流です。

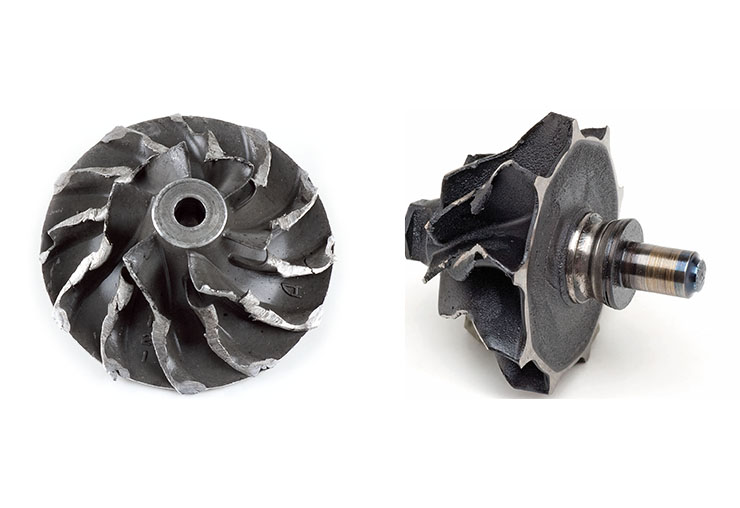

したがって、オイルのスラッジや混入したゴミなどが、ターボシャフトの軸受けやタービンに傷を付けてしまい、トラブルにつながる可能性があるのです。

②吸排気系のトラブル

空気をタービンに取り込む際、吸排気インペラに異物が混入してしまうと、タービンの変形やベアリングの焼き付きにつながる可能性があります。

ターボチャージャーが故障すると、どの箇所のトラブルに繋がるのか

ターボが故障すると、白煙が発生したり、パワーが低下したりという症状が発生し、そのまま走行に直結するパーツの故障に至る可能性が高いです。

ターボの故障でトラックのどんなパーツが影響を受けるか、詳しく見ていくことにします。

①エンジン本体のトラブル

ターボにおける重要パーツであるタービンが熱で変形すると、過給される空気の量が足りなくなるため十分にパワーが発揮できず、出力の低下に直結します。

そのため、アクセルを踏み込んでも十分な加速感が得られず、パワー不足を感じてしまいます。

さらに、壊れたタービンの破片がエンジン内部に入り込むと、エンジン本体が重大なトラブルを起こし、最悪の場合走行不能になってしまうこともあるのです。

こうなってしまうと、エンジンのオーバーホールをしなければならなくなり、数十万円の出費になってしまいます。

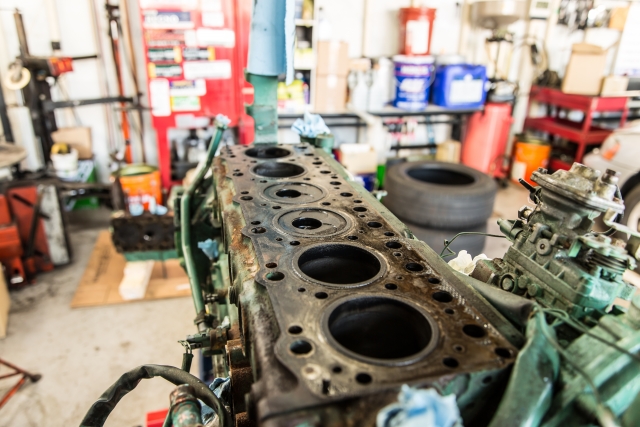

②シリンダーヘッドのトラブル

ターボのトラブルに起因するシリンダーヘッドの故障も、異常高温になることが原因となっています。

ターボのタービンが異常に発熱すると、オーバーヒート状態になりやすく、そのことでガスケットが変形してシリンダーブロックとの間に隙間ができてしまいます。

そうするとエンジンの密閉性が失われ、オーバーヒートの可能性がさらに高まってしまうのです。

エンジン内部のピストンの破損にもつながり、最悪の場合は走行ができなくなります。

またガスケットは、ターボの故障だけでなく経年劣化でも傷みやすいパーツです。

古い車や走行距離の多い車ほど破損しやすいため、特に気を付ける必要があります。

シリンダーヘッドやガスケットが故障した場合、軽症であればガスケットの交換のみで直ります。

しかし、重症になるとシリンダーヘッド自体を交換しなければならず、場合によっては数十万円の修理費用がかかることもあります。

Diesel Particulate Filter(DPF)に関連するトラブル

DPFはディーゼル車特有の装備で、正式名称を「ディーゼル微粒子捕集フィルター」といいます。

排ガスの浄化を行うため、有害物質を処理するという機能を持ち、ガソリンエンジンよりも有害物質が多く含まれるディーゼルエンジンの排ガスを浄化しています。

そのままでは使用しているうちにフィルターが詰まってしまうため、フィルターでカットしたPM(排ガスに含まれる微粒子)を焼却し、フィルターをセルフクリーニングしています。

しかしそのフィルターが、エンジン内部の異常燃焼などにより目詰まりを起こすとDPFの浄化作用が機能しなくなり、セルフクリーニングサインが点灯してエンジン停止ができなくなります。

また排気効率も低下するため、エンジンの回転数が頭打ちになり十分なトルクが得られない・燃費性能が悪化するなどの症状が現れることもあります。

トラックのDPFにトラブルが生じる原因としては、エンジンを十分に暖めない運転という点がありますが、経年劣化による性能悪化という点も原因のひとつです。

またターボのトラブルで十分に燃料が燃えないとDPFにも過度の負担がかかり、トラブルや故障につながってしまう可能性もあるのです。

故障してしまったときの対処法は?

トラックはターボのトラブルにより、様々なパーツの故障につながる危険性をもつことがわかりました。

では、実際に故障し症状が出てしまった場合、どのような対処をすべきなのでしょうか。

ターボに起因するパーツの故障・トラブルは、パーツの異常加熱によるものが多くなっています。

一時的にはエンジンを冷やすことでその場をしのげることもありますが、そのまま放置しておけば最終的に走行できなくなります。

自分でなんとかするということは考えずに、応急処置をしたらすぐ修理に出すことを検討しましょう。

トラブルを未然に防ぐためには

前項で紹介した故障やトラブルは、ターボのトラブルに起因するものが多いということがわかりました。

ターボのトラブルを未然に防ぐことで、トラックの様々なパーツが致命的なダメージを受ける前に対処することができます。

整備のプロでないと見抜けない点もありますが、ユーザー・トラックドライバーとして普段から注意することで、トラブルの予防につながるポイントも多くあるのです。

エンジンオイルの管理はしっかりと

ターボは重要部品であるタービンを、主にエンジンオイルで冷やしています。

的確に冷却するためには、そのオイル管理が非常に大切です。

ときどきエンジンオイルの量が不足していないか、また変色していないかなどをチェックしておきましょう。

水温の管理

ターボの故障やそれに起因するトラブルについては、ターボの異常加熱によるものが多いです。

したがって、ターボ冷却の機能も果たすクーラントの管理も、トラブルを未然に防ぐためには大事です。

水温計を常に確認するとともに、クーラントの量なども普段からチェックしておくことで、異常を感知した場合も早めの対応が可能になります。

ターボにやさしいドライビング

ターボのトラブルを防ぐには、普段からトラブルにつながらない運転を心がけるのがいちばんの近道といえます。

急加速や急ブレーキなど、必要以上のアクセル・ブレーキ操作をすることがないように、丁寧なドライビングを心がけましょう。

まとめ

ターボ自体のトラブルからトラックの様々なパーツの故障につながることもある、ということを説明してきました。

重症化させないためには普段からチェックポイントに気を付けて運転することでトラブルを早期に発見し、異常を察知した場合は早めに対処することが重要になってきます。

また、万が一大がかりな修理をする必要が生じた際は、多額の修理費用がかかります。

その場合、通常は新品パーツを使用することが多くなりますが、適切に再生されたリビルトパーツを上手に活用すれば、新品パーツにもひけをとらない性能を、低コストで復活させることも可能です。

故障は起こらないにこしたことはありませんが、万が一修理が必要になった場合は、コストパフォーマンスの高いリビルトパーツ活用を積極的に検討してみるとよいでしょう。